COLUMN

コラム

2025.03.29

上棟式ってどんなの?

スタッフブログ

上棟式(じょうとうしき)は、日本の伝統的な建築文化の一部であり、新しい建物の完成に向けた重要な儀式です。このコラムでは、上棟式の意味、歴史、そして現代における意義について深掘りしてみましょう。

上棟式とは?

まず上棟とは建物の最上部、すなわち屋根の最も高い部分の「棟(むね)」を指します。日本の伝統的な建築では、棟は建物の「心臓部」や「命」を象徴する部分とされ、棟を取付することが建物全体の完成に向けた大きな一歩となります。

上棟式は、建物の骨組みが完成し棟が無事取付られたことをお祝いし、今後建物が無事に完成することを祈り、また職人たちへの感謝の気持ちを表すための行事となります。

上棟式を行う意味

上棟式は単なる建築の過程の一部というだけではなく、精神的・文化的な価値を持つ儀式でもあります。家を建てることは一大イベントであり、その過程での成功を祈り、感謝を表すために上棟式は行われます。

上棟式の内容

上棟式にはいくつかの決まった儀式があります。例えば、建物の上に祝詞を読んだり、神酒や餅、お塩やお洗米を供えることがあります。さらに、棟上げの作業を行った職人に感謝の気持ちを込めて、お餅やお金を撒くこともあります。これにより、職人たちの安全を祈るとともに、地域の人々と共に祝いの気持ちを共有したりします。

また、近年では、略式の上棟式を行うことが増えております。儀式の内容は地域や文化により異なるものの、無事に建物が完成することを祈るという根本的な意味は変わりません。

上棟式では梵天(上棟式の際に建物の上に祀られる神聖な装飾物で、神様の依代とされています。)に御拝礼。

梵天は式が終わった後、屋根裏に取り付けられ、その家を守る存在として大切にされます。

御拝礼を終えると上棟に携わっていただいた職人さんと直会を行います。

その他

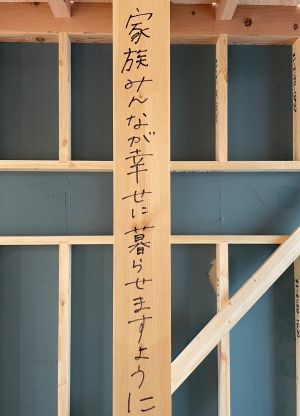

上棟式のほかに記念写真や柱にご家族の思いを書いていただいております。工事が進むにつれて最終的には見えなりますが、お祝い事なのでちょっとした記念となればと思い行わさせていただいております。

まとめ

上棟式は、家を建てる方々にとって新しい生活の始まりを祝うとともに、無事な完成を祈る大切な機会となっています。その形式が少しずつ変化しているものの、根底にある感謝の気持ちは今なお変わらないので、今後も上棟式は執り行っていきたいですね。

CATEGORY

ARCHIVE

選択する

- 2025年 (24)

- 2024年 (22)

- 2023年 (47)

- 2022年 (100)

- 2021年 (53)

- 2020年 (107)

- 2019年 (31)

- 2018年 (34)

- 2017年 (08)